「誰だっ!!」

不幸中の幸いと言うべきか。戸を閉める物音は、風の音と桐生の怒鳴り声にかき消された。

普段物静かな男だけに、怒った時の迫力が凄まじい。

服の隙間で息を殺しながら、口から飛び出そうになる心臓をなだめる。

飛び出たところで、元チーム・バチスタの二人にかかれば、あるべき場所に押し戻されるのが関の山だ。

「ん?」

「……風だよ。窓が開けっぱなしだったんだ」

拍子抜けしたバリトンを、やや高い声がなだめる。

わずかに光が漏れる扉の隙間から、俺は寝室の様子を伺った。

バスローブのシルエットが窓を閉め、カーテンの間から外を気にしている。

どうやら鳴海は、俺がバルコニーから逃げたと判断したらしい。

寝室の扉が閉まる音がして、桐生の大きな影が目の前を翳らせた。

俺は息をつめた。

が、桐生はクローゼットを気にすることもなく、狭い視界の端に消えた。

スプリングがきしむ音が聞こえ、シーツが乱れたままのベッドに腰掛けたらしい、ということがわかる。

続いて聞こえてくる、深いため息。

「……戸締りには気をつけなさいと言っただろう。

日本だって、今はそう安全じゃない」

「これから用事があるんだ。だから、帰って」

「そうか。なら、待っている」

「…………………」

「まだ、拗ねているのか」

「――義兄さん、僕は」

「リョウ、来なさい」

わずかに怒気をはらんだ声。

窓の影は動かない。

なんとか桐生に悟られずに、俺がここにいることを鳴海に伝えるすべはないものか。

数ミリの隙間から手を振ってみたものの、窓のほうを向き、こちらに背を向けた鳴海は当然気づかない。

「リョウ」

もう一度名を呼ばれ、鳴海がゆっくり振り返る。

クローゼットには注意を払わず、しきりに窓を気にしながら、

差し招かれるままに桐生の横に座ったようだ。

衣擦れの音。

不意に訪れる沈黙が生々しい。

つい先ほどまで、俺が鳴海と絡み合っていたベッドは乱れたままだし、

床には後始末のティッシュも転がっている。

そもそも玄関先には、俺の靴が出しっぱなしではなかったのか。

そのことを指摘しない桐生を不思議がっていたが、次の瞬間その疑問は解けた。

桐生の持病は確か、視野狭窄の発作を伴う狭隅角緑内障だ。

おそらく、今の桐生は文字通り、風呂上りの義弟しか目に入っていないのだ。

「――会いたかった」

桐生の声が、甘く囁く。

プライベートではこんな声も出すのかと、驚いている場合じゃない。

続いてバスローブの裾が割られ、鳴海の太腿がむき出しになる。

反射的に先ほどの鳴海の媚態が蘇り、俺は慌ててその情景を頭から追い出した。

現れるタイミングを完全に失った俺は、あまりに気まずい展開に、もはや出るに出られなくなっていた。

いくら桐生の視界が狭くとも、俺が出て行って気づかないはずがない。

しかも、しつこいようだが、今の俺は全裸なのだ。

「義兄さん」

ベッドの上に押し倒されながら、鳴海はまだ窓のほうを気にしていた。

目線をちらちらと外に向けながら、肩に埋まる桐生の顔をやんわりと押しとどめる。

「……ごめん。今はそんな気分になれないんだ」

鳴海の拒絶に、俺は静かに胸を撫で下ろした。

さすがにこの至近距離で、義兄弟に濃厚なラブシーンを繰り広げられるのは、精神的にキツすぎる。

途切れ途切れの光景に、俺はすでに充分打ちのめされていた。

「――そうか、すまない」

「義兄さんも長いフライトで疲れたんじゃない? 目に障るし、少し休んだほうがいいよ」

鳴海の優しい労わりに、俺は小さく頷く。

このまま桐生が誘導に乗り、熟睡してくれれば、あるいは脱出のチャンスもあるかもしれない。

「そうだな。汗も流さずにすまなかった」

「え?」

「シャワー、浴びてくる」

桐生が不意に立ち上がる。鳴海が慌てた様子でその腕を掴んだ。

「違うんだ。 そういう意味じゃなくて!」

鳴海は桐生をいなしながら、どうやら俺の逃走経路を冷静に推し量っていたようだ。

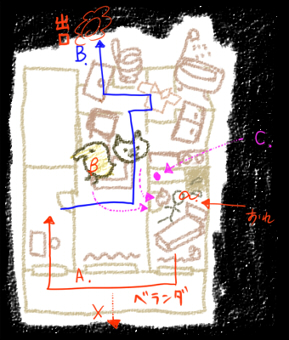

鳴海が立てた仮説は、おそらくこういうことだろう。

<鳴海が立てたであろう仮説>

バルコニーから脱出した俺(α)が、次に行うであろう行為は、二通りに分かれる。

A.そのまま書斎で息を潜めるか、

B.風呂場に服を取りに行き、脱出するか。

脱衣所には俺の服が脱ぎっぱなしで、風呂場に向かった桐生(β)がさすがに気づくリスクがある。

A→B移行ルートをとった場合には、下手すればリビングで鉢合わせしかねない。

よって、AもしくはBの確認が取れるまで、桐生(β)を寝室から出すわけにはいかない。

「それなら、お湯張ってくるから、ここで待ってて」

「シャワーでいい。汗を流せれば充分だ」

「汗なんか流さなくたっていいじゃないか」

「長いフライトの後だし」

「十時間なんて大した距離じゃないよ」

「いや、そんなことも、ないんじゃないか」

「義兄さんは十時間を超える手術だって、クリアーしたことがあるじゃないか」

「それとこれとは、また話が……」

「あの時義兄さんは言ったよね。

『患者を救おうとする熱意の前には、時間は意味を成さない』って」

「そんなこと言ったっけか?」

バスルームに向かおうとする桐生を、鳴海は必死で止める。

戸惑う桐生に、やがて鳴海はやっと整合性のある理由を見つけたようだ。

「たぶんそれは、ミヒャエル教授の言葉じゃないか?」

「……シャワーなら、後でいいじゃない」

打って変わって艶っぽい声で、鳴海は桐生の首筋をくすぐった。

「リョウ?」

「義兄さんの汗の匂い、嗅がせて……」

「さっきから一体なんなんだ? いくらなんでも落ち着きが無さすぎる」

「いいから、こっちに来て」

どう見ても情緒不安定で挙動不審な義弟に引っ張られるままに、桐生は再び倒れこむ。

ぎしり、とベッドが揺れた。

――これは俺を慮っての行動、だということはわかる。

さんざん俺とセックスした直後だ。さすがの鳴海も疲れているはずだ。……たぶん。

身を張って庇ってくれるのはありがたいが、鳴海仮説(正確には、鳴海が立てたであろう仮説)

には、致命的なピットホールがあった。

それは、俺(α)が、クローゼット(ここ)に隠れたというルートCの想定だ。

一見論理的に思える鳴海の計算には、小心者の羞恥心が想定されてない。

「義兄さん……」

「リョウ……」

「…………っ」

そして、結局こうなるのか。

俺に残された最後の手は、ここで行為が終わるのを待つことだけだ。

桐生と鳴海の名誉のために、何より折れそうな俺の心のためにも、目と耳はしっかり塞いでおこう。

落ち込むのは、下宿に帰ってからで充分だ。

「あ……リョ、リョウ」

狭い場所でうずくまり、汗だくになっている俺の耳に、低い喘ぎ声が飛びこんでくる。

俺はちらりと様子を伺った。

二人の足しか見えないが、鳴海を組み敷いているのは桐生のようだ。

「ちょ、そ、そんな、いきなり……く、あっ」

ところが、喘いでいるのは乗っかっている桐生のほうだ。

あの桐生が、こんななまめかしい声を出すとは。

思わず生唾を呑みこんでしまった俺は、おのれの喉が立てる音に冷や汗をかく。

一体、鳴海はどんなテクニックを使っているというんだ?

「ノ、ノォ、リョウ…!」

不自由な場所で一生懸命首を伸ばすが、糸のような隙間からでは、やはり絡み合う足しか見えない。

いやまてよ。あれは、鳴海の……手か……?

もう少しだけ視界が開けば、何をしているのかはっきりするはずだ。

そう考えた俺は、小さな隙間を広げようと試みた。

音を立てないように、少しずつ。

ほんのわずか開けた視界に、片目を寄せた俺は、何かにつまづいた

洋服の海に揉まれ見えてなかったのだが、足元には縛られた学術書の束が置かれていたようだ。

転びそうになった俺は、バランスを取ろうとして下げられたスーツを鷲掴む。

負荷に耐えられなかった掛け棒が外れ、木製のハンガーが次々と俺の頭に落ちてきた。

頭から布を被り、よろけた拍子に、クローゼットの扉が派手な音を立てて開いた。

遮るものもなく、俺はそのまま転がり出る。服が絡んで前が見えない。

「えっ……?」

「あ……」

何事かと驚くバリトン。そちらだったかと納得気味のビブラート。

布切れの間から、やっとのことで顔を出す俺の前に、Yシャツの前をはだけた桐生が立ちすくんでいた。

「そんな……まさか……」

細い目をさらに細め、呆然と俺の顔を見つめている。

「まさか……田口先生、まさか、あなたが……」

呟く桐生。俺はうつむく。時計が止まる。

他に言うべき言葉も見つからず、鳴海の高そうなスーツで下半身を隠しながら、

俺は立ち上がって頭を下げた。もちろん、全裸で。

「……お久しぶりです。桐生先生」

言葉を失う桐生の背後で、バスローブの前をかき寄せた鳴海が、気まずそうに身を起こした。